Aturdida, levantó los ojos hacia el retrovisor, y el teléfono se deslizó de sus manos, aterrada lo movió hacia un lado y a hacia otro tratando de captar todo el espacio posterior del coche…

Mientras espero, miro al retrovisor y me tranquiliza ver que descansa pacíficamente en el asiento de atrás según yo le dejé, sus ojitos cerrados, sus puños apretados demuestran que está bien, aun así he querido volverme y tocarlo para cerciorarme de que no tiene calor, tal vez la ropa le agobie, pero el sonido de un claxon irritado me ha advertido de que el semáforo está ya verde y tengo que continuar, agarro el volante con fuerza, meto primera, y acelero.

Qué fácil resulta poder hacer esto, pasar de una actividad a otra, de un movimiento a otro, solo se requiere la combinación acertada de unos músculos que acatan obedientes la orden que les llega del cerebro. Pero ¿qué hacer con lo que funciona de manera independiente?, ¿cómo eliminar, paralizar o simplemente atenuar recuerdos, miedos, dudas, dolor, incertidumbre, rabia?, ¿de qué modo evitar que estos sentimientos como una ameba gigante se expandan por todos los rincones de tu mente impidiéndote pensar?

Mi cabeza es ahora un torbellino, por ella circulan imágenes a gran velocidad, son como secuencias de diferentes películas que alguien deliberadamente hubiera cortado y me las estuviera proyectando. La protagonista soy siempre yo, pero en diferentes escenarios. Unas veces estoy en la oficina y tengo enfrente a Eugenia, mi compañera, que me insiste —vamos, no seas tonta, ven a la fiesta, ya llevas tres años encerrada y alguna vez tendrás que salir, en esta ocasión es la despedida del jefe y le gustará vernos a todos allí, anímate mujer—; aún no estoy preparada, le digo a modo de excusa, tengo los niños, no me encontraría a gusto, pero su insistencia me hace flaquear, dudo y finalmente me rindo, vale, iré con vosotros a la fiesta.

Otras veces estoy con mi madre, que sonríe, acaricia mi mejilla y con su tranquila y animosa voz me dice que tengo que reanudar mi vida, salir, distraerme, que encerrada en casa no conseguiré que vuelva Fidel, por los niños no te preocupes —asegura—, se quedan conmigo, estarán bien, y tú también, ya lo verás.

La siguiente imagen que asalta mi mente me sitúa en el salón de mi casa, es de noche y los niños ya se han dormido. Acabo de introducir en el video una de las películas que guardo donde solo yo puedo tocar, la he cogido al azar, sin ver su título, qué más da, cualquiera de ellas me sirve. Con el mando en la mano me siento en mi sillón, respiro hondo y presiono el play, la pantalla se ilumina y comienzan las risas, las bromas, los besos robados, las carreras, los abrazos, todo es alegría, felicidad, somos Fidel y yo con nuestros dos hijos en el pantano del Chorro, en Marbella, en casa, celebrando cualquiera de nuestros cumpleaños o la mañana de un día de reyes. En un momento determinado paralizo la imagen y casi a hurtadillas me acerco al televisor, es entonces cuando descubro detalles que en su momento me pasaron desapercibidos y puedo maravillarme de lo bonitas que habían crecido las plantas de nuestro jardín, de lo bien que aún se conservaba mi madre, de lo fotogénica que resulta nuestra hija, pero, sobre todo, de lo guapo que era él, él.

La siguiente imagen que asalta mi mente me sitúa en el salón de mi casa, es de noche y los niños ya se han dormido. Acabo de introducir en el video una de las películas que guardo donde solo yo puedo tocar, la he cogido al azar, sin ver su título, qué más da, cualquiera de ellas me sirve. Con el mando en la mano me siento en mi sillón, respiro hondo y presiono el play, la pantalla se ilumina y comienzan las risas, las bromas, los besos robados, las carreras, los abrazos, todo es alegría, felicidad, somos Fidel y yo con nuestros dos hijos en el pantano del Chorro, en Marbella, en casa, celebrando cualquiera de nuestros cumpleaños o la mañana de un día de reyes. En un momento determinado paralizo la imagen y casi a hurtadillas me acerco al televisor, es entonces cuando descubro detalles que en su momento me pasaron desapercibidos y puedo maravillarme de lo bonitas que habían crecido las plantas de nuestro jardín, de lo bien que aún se conservaba mi madre, de lo fotogénica que resulta nuestra hija, pero, sobre todo, de lo guapo que era él, él.

Acerco mis dedos al vidrio y lentamente recorro con ellos su silueta, la comisura de sus labios, las arrugas que empezaban a dibujarse en su frente, los rizos de su pelo, sus preciosas manos y lo beso, lo beso una y mil veces.

Ahora de repente me veo en la fiesta, estoy en una discoteca bajo una bola poliédrica colgada del techo que al girar emite destellos de luz en todas direcciones, a mi alrededor los compañeros de trabajo me animan a beber y bailar al son de una música estridente que suena altísima, tanto que hasta mi corazón parece latir a su enloquecido ritmo, pero no importa: bebo, bailo, me río, no parezco yo.

En la siguiente escena siento un calor sofocante que apenas me deja respirar, estoy tumbada en el asiento de atrás de un coche con las puertas y ventanas cerradas, trato de abrir mucho la boca, moverme para escapar, pero no lo consigo.

Esta carretera parece no acabar nunca, es como mi vida en los tres últimos años, monótona, opresiva, vacía, aburrida, no descarto haberme cruzado con otros coches, pero si los ha habido no los he visto, mis ojos solo están fijos en lo que tienen delante, oscuridad, una oscuridad tenebrosa que me atrapa y engulle como la garganta de un monstruo. Cambio con frecuencia la intensidad de los faros, paso de luces cortas a largas confiando en descubrir un camino, un atajo que me devuelva a un tiempo distinto, un tiempo que viví feliz, pero hasta ahora lo único que percibo son esas líneas blancas que como barreras infranqueables me constriñen y obligan a seguir recto, sin torcerme, acatando dócil mi destino.

Del asiento de atrás me ha llegado un ligero gemido, el retrovisor me muestra una manita que se agita en el aire, como si buscara algo donde agarrarse y al no encontrarlo cae, después no hay más movimiento, se habrá vuelto a quedar dormido, mejor así.

Continúo mi camino y de nuevo me asalta aquella atmósfera asfixiante, me veo echada en el asiento de atrás de un coche, pero en esta ocasión no estoy sola, sobre mí hay un cuerpo pesado que se agita, que con su lengua pastosa me lame la cara, el cuello, desciende hasta mis pechos y se detiene en ellos deleitándose con su sabor. Con sus manos me busca, trata de abrirse paso entre mis piernas, hurga nervioso en mi interior, sé que trata de poseerme, penetrarme, y me resisto, pero lo que me hace despierta en mí sensaciones placenteras que prácticamente había olvidado y mi cuerpo me exige recuperarlas y volver a disfrutar de ellas, ya no opongo resistencia, al contrario, con mis manos le busco, le acaricio y cuando entra en mí intento que su sexo me colme por completo. Jadeamos, nos besamos, nos agitamos hasta que su cuerpo se estremece una, dos hasta tres veces y yo en la cúspide del éxtasis grito, grito con toda mi alma una sola palabra: Fidel.

Cuando supe que estaba embarazada era ya tarde para abortar y me vi obligada a seguir adelante. No dije nada a nadie, ni siquiera a aquel desconocido que me poseyó y al que no he vuelto a ver. Me propuse engordar desmesuradamente para que no se notaran los cambios en mi cuerpo y a los siete meses, alegando motivos laborales, me vine a Madrid, mis hijos quedaron al cuidado de mi madre y con ella permanecerán cuando pase todo, los atenderá bien, me consta. Ahora solo me resta ser valiente y concluir mi plan.

Ya se acerca, lo sé, intuyo que el atajo que buscaba y que me devolvería a ese tiempo distinto está ya muy próximo. Solo tendré que burlar la vigilancia de estas malditas rayas, dirigirme hacia él, pisar el acelerador a fondo y dejarme llevar, en breve todo habrá terminado.

La pantalla del manos libres se iluminó y comenzó a sonar. Tiene una llamada de … Fidel. Elena, Elena por Dios donde estás, su voz sonaba claramente alterada, pero Elena permaneció inmóvil con sus ojos fijos en el parabrisas, llevo llamándote toda la tarde, nadie sabe nada de ti desde que saliste del trabajo, contéstame por favor, ¿adónde has ido? Estoy muy preocupado; hizo un silencio y después, como especie de lamento, pronunció dos palabras: te quiero.

El coche continuó unos kilómetros más su monótono recorrido hasta que su conductora decidió activar el intermitente de la derecha y comenzó a reducir la velocidad, 140, 80, 60, 30… finalmente quedó detenida en el arcén, tomó el teléfono y marcó un número.

¿Fidel?

¡Elena al fin!, ¿dónde has estado?, ¿te ha pasado algo? Su voz sonaba ahora nerviosa pero a la vez aliviada, alegre, casi feliz.

Fidel, escúchame, tienes que perdonarme, prométeme que lo harás, por los niños no te preocupes, estarán con mi madre, ella te ayudará y, sobre todo, pase lo que pase, escuches lo que escuches no dudes nunca que te he querido más que a mi vida.

Elena, pero ¿qué estás diciendo?

La voz de Fidel parecía asustada, casi irritada: ¿de qué niños hablas? Tú y yo no tenemos hijos Y tu madre falleció cuando eras pequeña…

¡No!, interrumpió Elena, con rabia, tenemos dos hijos y se llaman Paula y Martín y en este momento están con ella, con mi madre, los está cuidando, como me dijo que haría, lo que pasa es que yo… La intensidad con la que había comenzado a hablar fue decayendo hasta convertir su voz en casi un susurro; tengo que decirte que…

¡No!, interrumpió Elena, con rabia, tenemos dos hijos y se llaman Paula y Martín y en este momento están con ella, con mi madre, los está cuidando, como me dijo que haría, lo que pasa es que yo… La intensidad con la que había comenzado a hablar fue decayendo hasta convertir su voz en casi un susurro; tengo que decirte que…

Aturdida, levantó los ojos hacia el retrovisor, y el teléfono se deslizó de sus manos, aterrada lo movió hacia un lado y a hacia otro tratando de captar todo el espacio posterior del coche, finalmente se giró, descubrió que en el asiento de atrás solo estaba su gabardina y la cartera donde solía llevar asuntos del trabajo.

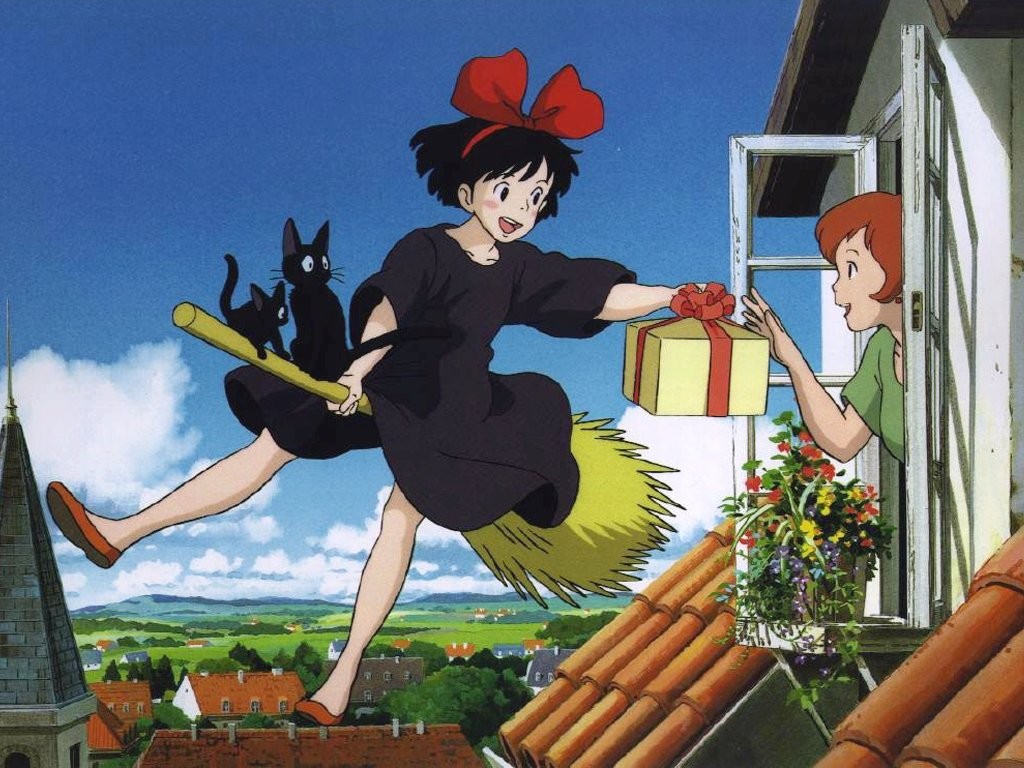

Desde un punto de vista técnico, presenta maravillosas escenas de la protagonista sobrevolando la ciudad montada sobre su escoba y un depurado arte en el despliegue de los hermosos escenarios. En cuanto a la narrativa, la película es rica en el uso de metáforas para evocar la maduración del personaje central y desarrollarlo con fluidez como un ser multidimensional. Finalmente, la dulzura de la cinta no es excesiva, produciéndose un justo equilibrio gracias al apropiado contorno dramático que eleva con seriedad y dignidad el gran paso de Kiki de niña a ciudadana responsable. En conjunto, se trata de una obra redonda a la altura del excelente cúmulo de trabajo del señor Miyazaki y un canto de amor a la maravilla de crecer y encontrar nuestro lugar en el mundo.

Desde un punto de vista técnico, presenta maravillosas escenas de la protagonista sobrevolando la ciudad montada sobre su escoba y un depurado arte en el despliegue de los hermosos escenarios. En cuanto a la narrativa, la película es rica en el uso de metáforas para evocar la maduración del personaje central y desarrollarlo con fluidez como un ser multidimensional. Finalmente, la dulzura de la cinta no es excesiva, produciéndose un justo equilibrio gracias al apropiado contorno dramático que eleva con seriedad y dignidad el gran paso de Kiki de niña a ciudadana responsable. En conjunto, se trata de una obra redonda a la altura del excelente cúmulo de trabajo del señor Miyazaki y un canto de amor a la maravilla de crecer y encontrar nuestro lugar en el mundo.